[Tribune] Nouveau code électoral : Quid du découpage électoral

La nouvelle réforme du code électoral au Gabon, notamment l’augmentation du nombre de sénateurs de 52 à 70 tout en maintenant le nombre de députés à 143, manque de critères objectifs pour la répartition des sièges. Ancien Conseiller technique chargé de l’organisation au ministère de l’Intérieur, Clément Godefroy Abessolo Megnie qui se définit comme «citoyen engagé», pose une importante problématique : comment garantir une représentation équilibrée sans un travail technique préalable sur l’organisation du territoire ? Entre absence de concertation avec les techniciens, influence persistante du politique et flou sur la notion même de répartition territoriale, il interroge la pertinence de ces choix et plaide pour une refonte profonde du découpage administratif et électoral.

Qui dans ce pays ne voudrait pas que son hameau ne soit élevé en circonscription supérieure ? Dans le domaine, on note une tendance du politique à ignorer chaque fois l’avis des techniciens en la faveur de sa propre logistique. © GabonReview

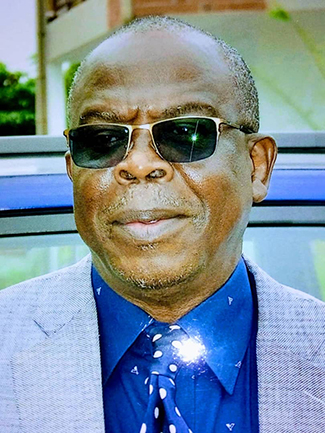

Clément Godefroy Abessolo Megnie, ancien Conseiller technique chargé de l’organisation au ministère de l’Intérieur, Citoyen engagé. © D.R.

La récente réforme du code électoral mis en application depuis le mois dernier semble avoir tout embrassé sans avoir réglé l’essentiel. Si le nombre de députés a été maintenu à 143 dans le territoire national, deux nouveaux sièges ont été créés pour les gabonais de l’étranger. Le nombre de sénateurs quant à lui été revu à la hausse passant de 52 à 70 (articles 216 et 247 du nouveau code électoral).

Pour la petite expérience, la difficulté tient du fait que le code électoral a fixé le nombre de sénateurs par exemple, sans procéder à leur répartition, je m’explique.

Notre territoire est très complexe et multiforme : les réalités territoriales de la province du Moyen-Ogooué où les populations vivent pour la plupart disséminées dans les lacs ne sont pas les mêmes que celles de la province de l’Ogooué-Ivindo qui a également ses particularités. C’est de là qu’intervient le travail technique qui, n’a pas été réalisé. De ce fait, ce travail de répartition aurait dû être préalablement établi. Car c’est de la répartition des sièges avec des critères bien déterminés que l’autorité de décision est mieux orientée.

Dans le domaine, on note une tendance du politique à ignorer chaque fois l’avis des techniciens en la faveur de sa propre logistique. A l’exemple des Accords d’Angondje de 2017 qui n’avaient en réalité pas fixé le nombre de députés à 143 (contre 120). Malgré des avis techniques qui sollicitaient leur révision à la baisse, le politique a pesé de tout son poids pour qu’on se retrouve avec autant de députés pour un territoire aussi petit comme le nôtre.

Le nombre de ces élus n’a pas été fixé au hasard, il l’a été fait sur une base de répartition préétabli. Plus grave, ce nouveau code en son article 248 stipule que la répartition des sièges de sénateurs est fixé selon le critère «territorial». Ce qui nous met encore dans un flou artistique qui ne dit pas son nom. Quel sens donnons-nous à ce «territorial» si on ne l’associe pas avec l’élément «démographie» c’est-à-dire ces populations qu’on est censé représenter ? Ne pas combiner les éléments territoire et démographie relève de la pure subjectivité.

Par ailleurs, que d’utiliser toujours ce même «disque dur» déjà obsolète depuis plus de 30 ans à chaque processus électoral, entièrement d’avis avec la classe politique qui sollicite avant toute chose, que ce travail de découpage administratif et électoral soit revu de fond en comble.

Qui dans ce pays ne voudrait pas que son hameau ne soit élevé en circonscription supérieure ? En somme, les problèmes de notre organisation administrative territoriale sont tels que, sans les avoir préalablement réglés dans leur ensemble, aucun découpage électoral réaliste et cohérent ne peut se faire dans la situation actuelle. Fixer par exemple à 70, le nombre de sénateurs sans savoir comment répartir les 18 nouveaux sièges relèvera plutôt de la pure subjectivité.

En son temps, si le nombre de sénateurs avait été réduit de 102 à 52, cela n’était nullement le fait du hasard il y avait bien des postulats ayant prévalu. Le territoire départemental (commune y compris) était pris comme outil de base. Un siège avait été attribué à chacun des départements du pays. Et par la suite quelques pondérations ont été opérées dans les trois plus grandes communes du pays à statut particulier. Il s’agit de Libreville, Owendo et Akanda qui, sont des communes sans pour autant être chefs-lieux de départements. Augmenter ce nombre à 70 sans critères de base objectifs va nous ramener à ce qui a souvent été décrié.

Un autre procédé avait été opté pour les 143 députés, même si la situation de bien des sièges reste à revoir.

En définitive, le travail de l’organisation du territoire et de délimitation des circonscriptions électorales (un grand malade pour notre pays) aurait eu tout son sens s’il avait été coordonné avant toute chose par le CTRI qui, à ce que l’on sache, n’a aucune coloration politique. Engager un tel exercice après que tout le monde a porté une veste politique ne sera qu’un leurre, un exercice périlleux et sans objectivité aucune.

Par ailleurs, avait-on vraiment besoin de fixer le nombre de sièges dans un code électoral (texte à portée générale) alors que notre organisation administrative territoriale est au sol ?

Le CTRI qui n’a aucune étiquette politique aurait marqué cette transition en «lettres d’or» en réglant définitivement ce problème d’organisation du territoire, par un meilleur découpage administratif, duquel devrait procéder un véritable code électoral. C’est aussi cela la Restauration des Institutions.

Voilà tout le débat.

Clément Godefroy ABESSOLO MEGNIE, Citoyen engagé.

0 commentaire

Soyez le premier à commenter.